01

最近,有兩個關於「碳」的概念炙手可熱,一個是「碳中和」,一個是「碳達峰」。

「2030年前實現碳達峰,2060年前實現碳中和」,這是中國給自己定下的目標,也是我們對世界的承諾。

「碳中和」必將在不遠的將來,深刻地影響我們的生活,同時也會帶來一些投資機會。

那麼,什麼是碳中和?

這里說的碳,指的是二氧化碳,中和的意思是互相抵消。

「碳中和」簡單理解就是,把人類活動產生的二氧化碳,通過人為的方式給吸收掉,使排放到大氣中的二氧化碳淨值為零。

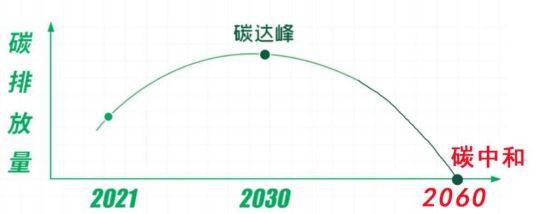

「碳達峰」就是碳的排放量達到峰值,每年的排放量,逐漸減少,並最終實現碳中和。

下面是「碳達峰」和「碳中和」的示意圖,看這個圖大家會有更清晰的認識。

為什麼我們要追求「碳中和」呢?

相信大家都有感覺,最近這些年,地球越來越不太平了,洪澇乾旱、森林火災、冰川融化、狂風巨浪、極熱極冷……

展開全文

澳大利亞森林大火,無數動物葬身火海

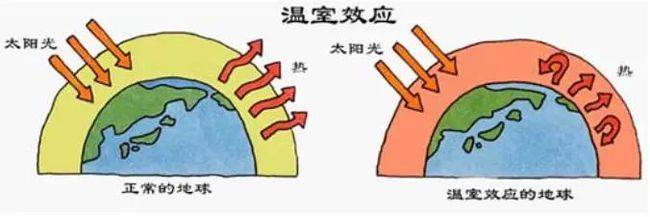

諸多災害,頻繁發生,這一切的背後,都有一個共同元兇,那就是溫室效應。

人類活動會放出二氧化碳等溫室氣體,這些溫室氣體在大氣中逐漸上升,達到平流層後,就停滯下來,日積月累,猶如一層厚厚的被子,將整個地球裹住,導致照射到地球表面的太陽光熱,無法通過反射,逃離大氣層,於是地球表面溫度越來越高。

千萬別小看1度2度的全球氣溫上升,地球是一個非常精密也非常脆弱的生態系統,溫度的輕微變化,都會導致全球災害頻發。

一個迫在眉睫的威脅,就是隨著氣溫上升,南極和格陵蘭島的冰川在快速融化。原本架在冰原上的雄偉冰川,並不會影響海平面,一旦冰川融化入海,就會抬高全球海平面,導致沿海地區被淹。

而人類經濟最發達和人口最稠密的城市,幾乎都在海邊:上海、香港、東京、首爾、新加坡、孟買、加爾各答、紐約、洛杉磯、倫敦、雪梨、聖保羅……

就在上個月,2017年從南極拉森冰架剝離的全球最大冰山A68a,已融化並分裂為碎片,無法繼續追蹤。

去年2月,南極北端西摩島測得20.75度的氣溫。這是有氣象記錄以來,南極氣溫首次突破20度。

氣候變化也導致南極生態面臨災難,每年有幾十萬只企鵝面臨餓死的境地……

有科學家曾預測,如果全球變暖趨勢繼續,到2050年,上海可能被完全淹沒。

這是比日本排放核廢水,對我們影響更大的威脅。

全球各國政府第一次把這件事放到檯面上來嚴肅討論,並取得共識,來自2016年的《巴黎協定》。

《巴黎協定》提出的核心目標,是到本世紀中葉,基本實現全球碳中和。

隨後,越來越多的國家公布了「碳中和」的目標時間表。

中國也在去年聯合國大會上明確表示,2030年實現「碳達峰」,2060年實現「碳中和」。

今年兩會,碳達峰和碳中和首次寫進政府工作報告,作為接下來的重點工作之一。

安克雷奇會議不歡而散後,可以說,低碳減排是中美之間為數不多能輕松達成共識的領域~

02

或許很多人覺得碳中和離我們很遠,其實碳排放無處不在。

只要我們活著,就在不斷排放碳。

一部iPhone的生命周期,也就是從開始生產到最終被回收的這個過程,平均碳排放量為81.74千克,相當於消耗30升柴油的碳排放量。

一個中等體重的男子,平均每天產生733克二氧化碳,這樣一年會產生大約270千克的二氧化碳。

尤瓦爾·赫拉利在《人類簡史》說:「人類的發展史,就是一部能量的支配史」。

伊恩·莫里斯教授在《文明的度量》中,將人類攝取和使用能量的能力,作為劃分人類文明水平的重要依據。

文明發展越快,對能量消耗越大,我們對能源的消耗幾乎沒有止境。

不僅汽車、輪船、火車、飛機需要能源驅動,糧食、衣服、手機、電腦、房子的製造過程中也要消耗大量能源。

而人類目前能源的絕對主體,還是化石能源,無不伴隨著大量碳排放。

把碳從人類生活中拿走,意味著徹底拋棄現代化的生活方式,回到工業革命前的狀態。

其難度,可想而知。

看到這里,可能有人會說,植物不是可以通過光合作用吸收二氧化碳嗎?多種點樹不就行了,多大的事啊。

這樣想就太天真了。

上面我們說了,一個成年男子每年大約會產生270千克二氧化碳,如果我們要種樹來吸收,要種多少棵樹呢?

即使一棵10年樹齡的大樹,平均一年也只能吸收22千克二氧化碳。也就是說,如果你不開車,不用電,不做飯,完全過原始人的生活,也要12棵樹才能做到碳中和。

數據顯示,2019年,我國的碳排放量接近100億噸,居全球首位,幾乎是同期美國的兩倍。

要靠種樹這種最自然也最原始的方式來彌補人類活動對環境的影響,實現碳中和,即使把國內所有空地都種上樹,還是遠遠不夠。

既然無法用最原始的方式實現碳中和,我們也不可能回到原始人的生活狀態,出路就只有一個:科技進步。

歐美國家早在2010年就已實現碳達峰,意味著他們有50年左右的過渡期,實現碳中和。

我們的承諾是2030年「碳達峰」,2060年 「碳中和」,這意味著我們要用歷史上最短的時間,完成全球最高碳排放降幅。

要實現這個目標,無疑會涉及各行各業,徹底重塑整個經濟形態。

如此劇烈的變革,當然蘊含著巨大的投資機會!

03

要實現碳中和,主要有三個著力點。

1、減少碳排放。

要減少碳排放,自然要從碳排放最多的地方入手。

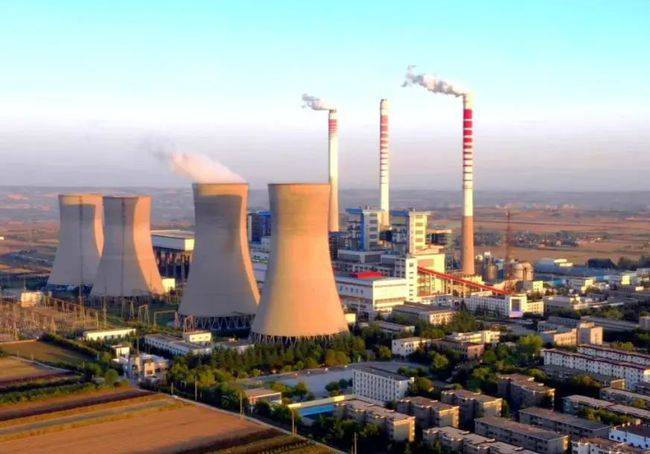

目前我國碳排放主要集中在發電與供熱部門,占比高達5成,其次是製造與建築業,占比接近3成。這些行業無疑會迎來最劇烈的變化。

之所以發電與供熱部門占比如此之高,是因為我國目前的發電供熱還是主要以化石燃料為主,也就是傳統的煤炭、石油和天然氣(火力發電),這些都是排碳專業戶。

要實現碳中和,必須從傳統能源向新能源轉型,風電、光伏、核電等勢必會迎來一波爆發。

最近幾年,光伏和風力發電成本都大幅下降,這些未來將成為發電的主力軍。

不過光伏發電和風力發電,都有一個致命傷,就是靠天吃飯。

光和風這些資源在全國分布不均,而且無法人為改變,西部地區有著豐富的風光資源,但是用電高峰主要集中在東部地區。

要實現資源的合理配置,就必須「西電東送」。

如此長距離的輸送,如果採取普通的高壓輸電,運輸過程中會有大量損耗,這就需要發展特高壓電網,所以電網建設也是一個重點布局方向。

此外,對於新能源發電,穩定性是另一個痛點。

光伏向來有陰天減半,雨天全無之說,風電更是會受到地域、季節、天氣等多方面影響。

可用電需求沒法說停就停,工廠不會因為雨天停工,居民不會因為沒有陽光就不取暖,不做飯。

今年年初的德州大停電,就給了所有人一個生動的警示。

由於暴風雪和極端低溫,德州近一半的發電裝置被迫停機,光伏發電聊勝於無,隨著天然氣管道被寒潮切斷,全州一瞬間進入熄燈狀態。

在最需要電力取暖的天氣,全面斷電,木柴又重新登上歷史舞台。

解決穩定性的方法,主要有兩個。

一是儲能,不過傳統的儲能手段,比如提水轉化為勢能,使用時再將勢能轉化為電能,損耗嚴重,效率極低。

如果採用比較高效的鋰電池,成本又太高,只能在少數關鍵領域使用,比如5G通信設施等。

另外一個方式就是使用火電、核電等方式進行調度,但是隨著可再生能源的占比增加,調度需求也會相應增加,調度成本更是呈指數級別上升。

2、增加碳吸收

種樹就是增加碳吸收的方法,只是效率太低。

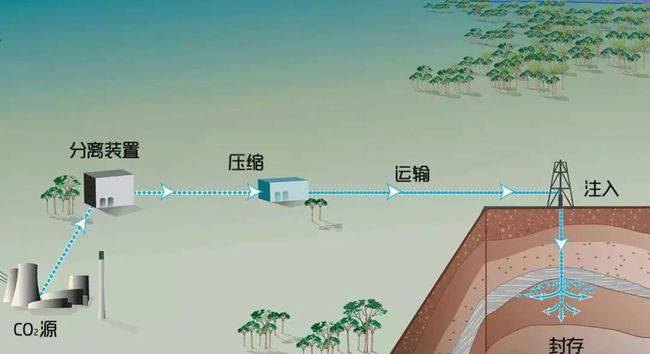

更好的方法是採用技術手段,在二氧化碳被排放到大氣之前,就將它們「抓住」,然後重新利用,或深埋地底。

這類捕捉和隔離二氧化碳的技術,統稱為CCS,使用這一技術,發電廠可以減少90%左右的二氧化碳排放。

目前我國在CCS技術領域相對落後,去年全球將投入運營的21個大型商業CCS項目中,僅有1個來自於中國。

相信在碳中和目標的帶動下,未來CCS技術的發展進程一定會加快,對創業和投資來說,這都會是一片藍海。

3、促進碳交易

除了技術手段,還可以用經濟槓杆來減少碳排放,也就是碳交易。

國家每年給企業發放碳排放額度,排放少的就可以把額度拿去市場上賣,而排放多的只能去買別人的額度,利用市場的力量,自發推動大家節能減排。

有人說,馬斯克不是靠造特斯拉賺錢,而是靠炒數字貨幣賺錢。

其實馬斯克最賺錢的路子,是靠給其他汽車廠商出售碳排放額度。

很多人可能不知道,特斯拉2020全年的碳積分收入,高達15.8億美元。

為什麼大眾、通用、寶馬等傳統汽車廠商,這幾年都在拚命發力新能源汽車?

因為給特斯拉交「碳稅」,肉痛啊~

04

最後,我們來看看「碳中和」相關的投資機會。

上面說的三種方法,背後其實就是三類投資機會。

1、從減排方面,可以關注風光核等新能源,配套的特高壓電網和儲能設備,以及製造領域的綠色材料等;

2、從吸收方面,碳捕捉技術剛處於起步階段,未來市場空間巨大,屬於一片藍海;

3、在碳交易市場,可以關注節能減排做的比較好的大企業,這些潛在的「賣碳翁」,未來有望從碳交易市場中,大賺特賺。

看到這里,有人可能會抱怨了,機會看起來好像不少,但仔細一想,又有點虛,不知道到底該買啥。

有沒有啥主打「碳中和」主題的基金,直接買入,坐等起飛呢?

目前有很多相關主題基金,比如環保、新能源、新材料,但都只是與「碳中和」有關,不是以「碳中和」為核心去選股。

小錢覺得,其中相關性最強的,環保算一個。

指數基金,場內可以關注廣發中證環保ETF(512580),場外可以關注申萬菱信中證環保產業指數(A163114,C010419),都跟蹤中證環保產業指數。

主動型基金,華寶生態中國混合(000612)不錯,過去6年,跑贏滬深300一倍以上。

此外,還有一個剛出的鵬華中證內地低碳經濟主題ETF(159885),也可以關注下,直接跟蹤低碳指數。

最後老規矩,還得來句風險提示。

很多人說,「碳中和」不僅是這兩年炙手可熱的風口,也是未來40年持續的風口,錢途無量。

但反過來說,正因為這是「百年大計」,需要各行各業持續發力,徐徐展開,一點點看到成效的慢行業,在股市這種想賺快錢的市場中,可能不一定特別被待見。

從基本面上看,這類政治正確的新興行業受政策影響比較大,政策扶持期,可能靠政府補貼賺錢,政府扶持一撤,就立刻裸泳了……

從力哥之前分享過的「熵增原理」看,這也是一個熵減的行業,賺的是逆人性的辛苦錢,遠不如消費、醫藥的想像空間大。

所以無論是環保、新能源還是「碳中和」概念,目前都只能歸為「渣男」行列,就算看好,也不建議買太多。

記住:沒有哪個渣男,值得你下重注,託付終身。

作筆記是好習慣,給你新想法